Sommaire

(Mais toi, qui n’annotes jamais, qui me dira qui tu aurais été ?)

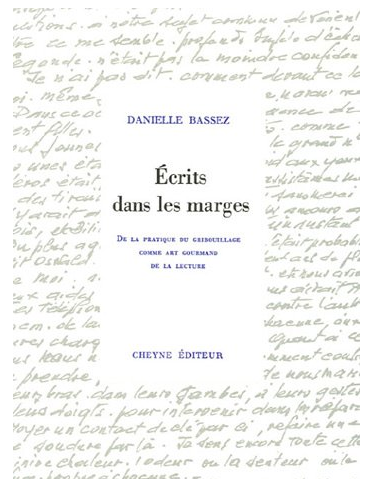

Beau livre, très touchant, dans lequel l’auteure part à la recherche de son père mort, à partir des annotations laissées dans les marges de ses livres. En chargeant affectivement et affectueusement ces marques, Danielle Bassez en fait des traces potentiellement révélatrice d’une personnalité.

C’est le passage de la trace au tracé :

Le paléontologue, l’anthropologue, l’archéologue, l’historien qui conduit ses enquêtes en se fiant à un “paradigme indiciaire” […] construisent une histoire de traces, de techniques cumulées, de gestes acquis, soutiennent ou contestent l’hypothèse d’un passage de la trace au tracé à l’origine de la figuration.1Mathieu Jean-Claude, Ecrire, inscrire, José Corti, 2010. Voir aussi Jeanneret Yves, “Complexité de la notion de trace : de la traque au tracé” dans Béatrice Galinon-Mélénec (dir.), L’Homme-trace, Paris, CNRS-éditions, 2011, p. 59–86.

Le corps

Ce passage s’effectue à partir d’une série d’opérations intellectuelles, propres à toute enquête, qui conduit d’abord à identifier un corps :

Ecrire, marcher : de mon père je ne retiens que cette allure du corps, balancée, ce geste de la main qui tournoie autour d’elle, l’absente, autour du vide qu’elle laisse, peut-être aussi ce haussement des sourcils au-dessus de l’arc des lunettes, cette avancée des lèvres qui sifflotent lorsqu’il marche, ou qui soufflent l’air dans l’étonnement de ce qu’il lit. (p. 7)

Marche, marque, marge : ces trois mots, étymologiquement proches2Jomand-Baudry Régine, “Pour une théorie des marges littéraires” dans Philippe Forest et Michelle Szkilnik (dir.), Théorie des marges littéraires, 2005, p. 13–23 et Milhe Poutingon Gérard, “La note marginale au XVI°s : une expérience de l’espace”, dans Jean-Claude Arnould et Claudine Paulouin (dir.), Notes — Etudes sur l’annotation en littérature, 2008, 45–63. , expliquent sans doute l’emploi fréquent de métaphores spatiales dans l’étude des annotations, qui font de ces marques des “cailloux de Petit Poucet semés dans le maquis” (Bassez, p. 27) pour résoudre le problème de la désorientation “dans la forêt”3Stiegler Bernard, ““Sociétés d’auteurs” et “sémantique située”” dans Christian Jacob, Des Alexandries II : Les métamorphoses du lecteur, BnF, 2003, p. 298.).

Chez Danielle Bassez, cette convocation permet de donner corps à l’absent en retrouvant par le souvenir les postures prises au moment de la production des annotations. L’approche mémorielle pallie alors l’impossibilité d’accéder au corps. Il s’agit ainsi de “traquer” le mort en recourant à un récit scénographié au présent — comme si nous assistions à une exploration — où les marques énonciatives révèlent moins qu’elles ne construisent cette présence :

Il s’enfonce dans la brousse des phrases (p. 8)

Il s’arrête par instants, scrute avec attention un mot, une tournure, comme il fait en son propre jardin pour une plante, ou, dans les allées forestières, pour un champignon qui l’intrigue.” (p. 17)

Le voilà dans des fourrés. Cela ne lui déplaît pas. Il a toujours aimé les raccourcis qui sont pour lui une manière de se perdre.” (p. 18)

Il progresse avec la même méthode, soulignant, plaçant ses marques comme on lange des pitons dans des parois.” (p. 33–34)

Terre, vigne et main

Le recours abondant à la métaphore végétale révèle, là aussi, un lien, antique celui-ci, qui unie le corps à la page, d’autant plus puissant depuis le 11ème siècle et l’avènement de l’imprimerie.4Si, peu après l’introduction des technologies de repérage au Moyen Âge (index, table, titres, etc.), le texte put se départir de sa matérialité, c’est-à-dire de la page duquel il était prisonnier – puisqu’il était alors découpable donc citable en dehors d’une édition spécifique –, il nécessita, dans le même temps, une compensation sémiotique (ex-libris, annotations, enluminures, etc.) encouragée, plus tard, par l’impersonnalité de la reproductibilité mécanique. La “page”, en effet, c’est la “pagina”5Illich Ilan, Du lisible au visible : la Naissance du texte, un commentaire du “Didascalicon” de Hugues de Saint-Victor, 1991., soit les rangées de vigne qui servirent de modèle à l’organisation en colonnes des rouleaux antiques. Annoter une page, c’est labourer une terre dans l’espoir d’en faire fructifier les fruits pour, à terme (l’entaille rappelle les mots aux sols et à la durée dit Jean-Claude Mathieu), déguster le vin. Dès lors :

Le va-et-vient de la main creuse le sillon d’une écriture qui fouille avec le soc d’un stylet, d’un calame taillé, d’une plume effilée. (Jean-Claude Mathieu)

Or, l’espace de la lecture est plus vaste qu’un domaine viticole :

Il aime aussi des formats plus réduits, les sentiers étroits des forêts, il cherche dans les broussailles, écrit dans les marges, sur de petits papiers, de minces papiers de soie, des bandes d’expédition de journaux, des fétus, qu’il planque entre les pages et qu’on retrouve en feuilletant ses livres. Il lit, il écrit dans le secret. (Bassez, p. 8)

Lecture et lieu de savoir

Le chasseur se double d’un chercheur. Il ne s’agit plus de traquer des marques dans un espace limité mais de reconstituer, à partir d’un agrégat de territoires, un lieu de savoir :

Proust lui joue des tours, l’entraîne dans des méandres dont il ne se sort plus. Il doit gravir à nouveau la phrase pour retrouver le point de départ ! Il souligne, il flèche. Le sujet, où est-il ? Et le verbe ? Il place sous le premier un petit point, et de là, en véritable téléphoniste qui déroule le fil sous la mitraille pendant la guerre, il court, de ligne en ligne, contourne des casemates, place entre crochets des réduits inexpugnables, parvient en vue du second, plante, avec son Bic, son deuxième repère, sous le verbe. Il peut à présent s’en aller plus loin. (p. 19)

signes cabalistiques dont il ponctue les marges : petits carrés, cercles, triangles, astéristiques, sur le sens desquels on s’interroge, jusqu’à ce papier de soie s’échappant d’entre les feuillets, livrant des listes […] Il résume certainement des phrases (p. 10)

Les traces sont transformées en indices à partir de la traque d’un vaste réseau de marques, qui cherche la loi d’une écriture (le “tracé” est synonyme d’écrit aux 17ème et 18ème siècles).

D’heureux hasards déjouent les énigmes posées par l’annotateur6On retrouva ainsi récemment une feuille sur laquelle Robert Grosseste — 12ème-13 siècles — livrait le code de ses 400 symboles. dont le visage, s’il apparaît par moments (“On met les pieds dans ses empreintes.[…] Trait par trait, il apparaît”, p. 27), ne se laisse jamais tout à fait surprendre (“On aura beau croiser les indices : il a ses secrets”, p. 29).

Fantômes, marques et traces

La personnalité ne se laisse voir qu’en partie dans les traces, qui ne permettent de deviner, au mieux, que des fragments, des moments, des mouvements, des situations (comme dans n’importe quelle interaction), à partir desquels s’érige le souvenir funéraire :

Nous tenons ses livres dans nos mains. Nous découvrons dedans ces confetti, ces bouts de journaux, ces morceaux d’emballage, ces revers de cartes, que nous replaçons pieusement entre les feuillets comme des vestiges, la trace archéologique du geste qui les couvrit d’inscriptions et les laissa en cet endroit. (p. 39–40)

C’est que nos marges sont moins pleines de morts que de fantômes : il n’y a de traces que pour celui qui rêve à partir des marques. La reconstitution produit des vertiges qui rend compte de l’impression que l’empreinte, cette pression du corps sur la page, déclenche en nous :

Ce qui nous frappe, ce qui nous émeut, ce qui nous marque, ce qui a de l’effet sur, ce n’est pas la chose elle-même, mais son impression. Et l’empreinte première est toujours illusion. […] La trace, dans son creux, dans son vide, génère l’illusion, la présence de l’absent. L’impression, la sensation, cet “effet d’illusion” lumineux, éclaircissant, qui nous étonne à la lecture d’une oeuvre, advient par la rencontre qui rouvre ces vestiges, par la réanimation de ces passages, par l’ébranlement de ces phoras, affleurements subits, éphémères et intenses, d’une vérité fugitive. (Jean-Claude Mathieu, p. 202–203)

Ainsi, depuis le début, Daniel Bassez cherchait, en domestiquant la durée chaotique en temps ordonné (celui de la narration), l’énergie par laquelle elle retrouverait son père, c’est-à-dire l’enfant qu’elle serait maintenant, comme si l’empreinte avait été pour lui un moyen de s’en aller doucement :

Peut-être, dans un absurde pari, faisait-il confiance au Temps. il faut attendre, grandir encore; Grandir n’a pas de terme. Il lançait ses bouées dans l’océan. Et comme un petit phare, pour qu’elles clignotent longtemps, leur adjoignait son paraphe, une majuscule altière, échevelée, suivie de sa minuscule : P.P. Papa. (p. 42)

Notes

| 1. | ↑ | Mathieu Jean-Claude, Ecrire, inscrire, José Corti, 2010. Voir aussi Jeanneret Yves, “Complexité de la notion de trace : de la traque au tracé” dans Béatrice Galinon-Mélénec (dir.), L’Homme-trace, Paris, CNRS-éditions, 2011, p. 59–86. |

| 2. | ↑ | Jomand-Baudry Régine, “Pour une théorie des marges littéraires” dans Philippe Forest et Michelle Szkilnik (dir.), Théorie des marges littéraires, 2005, p. 13–23 et Milhe Poutingon Gérard, “La note marginale au XVI°s : une expérience de l’espace”, dans Jean-Claude Arnould et Claudine Paulouin (dir.), Notes — Etudes sur l’annotation en littérature, 2008, 45–63. |

| 3. | ↑ | Stiegler Bernard, ““Sociétés d’auteurs” et “sémantique située”” dans Christian Jacob, Des Alexandries II : Les métamorphoses du lecteur, BnF, 2003, p. 298. |

| 4. | ↑ | Si, peu après l’introduction des technologies de repérage au Moyen Âge (index, table, titres, etc.), le texte put se départir de sa matérialité, c’est-à-dire de la page duquel il était prisonnier – puisqu’il était alors découpable donc citable en dehors d’une édition spécifique –, il nécessita, dans le même temps, une compensation sémiotique (ex-libris, annotations, enluminures, etc.) encouragée, plus tard, par l’impersonnalité de la reproductibilité mécanique. |

| 5. | ↑ | Illich Ilan, Du lisible au visible : la Naissance du texte, un commentaire du “Didascalicon” de Hugues de Saint-Victor, 1991. |

| 6. | ↑ | On retrouva ainsi récemment une feuille sur laquelle Robert Grosseste — 12ème-13 siècles — livrait le code de ses 400 symboles. |