Sommaire

(À Chloé Raggazoli et Emmanuel Souchier)1En souvenir d’un séminaire auquel j’ai assisté et qu’organisent Emmanuel Souchier et Anne Zali depuis quelques années : “Le Chemin des écritures”. Chloé Raggazoli, collègue et amie, y présentait le 28 avril dernier ses travaux sur les graffiti des scribes égyptiens.

J’ai récemment participé à un ouvrage collectif et interdisciplinaire qui paraîtra en novembre 2017 sur la notion de “graffiti”, de l’antiquité aux formes les plus contemporaines2Chloé Raggazoli et al., Scribbling Through History Graffiti, Places and People from Ancient Egypt to Modern Turkey, Bloomsbury Academic.. Sous ce terme, les auteurs désignent des inscriptions de visiteurs sur des monuments ou des espaces pariétaux, qui peuvent être publics ou privés. Ce sont des inscriptions secondes : elles ne font pas initialement partie de l’environnement matériel où elles apparaissent. Ainsi des tombes égyptiennes qui accueillent parfois des signatures de scribes, venus signaler leur passage, aux côtés de hiéroglyphes sur la vie du défunt.

Dans le cadre d’un régime numérique, la notion de “graffiti” pose problème : si l’on se focalise, comme je l’ai fait, sur les logiciels d’annotation industriels (Kindle, Readmill, Kobo, par exemple), les inscriptions de visiteurs sont attendues. Elles sont même encouragées : ces dispositifs en ont besoin pour les exploiter selon diverses modalités. C’est la raison pour laquelle ils incitent en permanence leurs usagers à investir les marges de leurs logiciels, qui encadrent un texte informatisé à commenter. Dans mon article, je me suis donc davantage intéressé au montage, aux cadres d’écriture, à la manière dont l’espace était réglé, plutôt qu’aux inscriptions, à leurs formes, leurs valeurs et leurs fonctions.

Qu’est-ce qu’un graffito ?

Entre signe et forme

La notion de “graffiti” englobe toutes ces dimensions. Un graffito (singulier de “graffiti”) a d’abord une dimension performative : en apposant sa signature, ou toute autre forme scripturale, le scripteur transforme son environnement matériel ; il crée du territoire, un coin à lui (Bachelard, 1957) ; c’est un espace approprié, “personnel” (Segaud, 2010). Un mur solitaire peut devenir un espace de sociabilité, un espace grivois, un espace dévot grâce à de multiples signatures, à des scènes pornographiques ou à des prières, qu’un groupe de scripteurs auraient apposées, parfois sur plusieurs générations.

Un graffito a ensuite une valeur ontologique, existentielle : il ne signifie pas nécessairement quelque chose ; il n’est pas forcément l’indice d’un fonctionnement sociétal et religieux3Sur cette question voir : Grossos Philippe, Signe et forme : philosophie de l’art et art paléolithique, Editions du Cerf, 2017.; le graffito vaut aussi pour lui-même. Il indique le passage d’un mort à venir qui tente, grâce à l’inscription sur une matière réputée immortelle, d’accéder à un ordre immuable. Le mode d’existence prévaut parfois sur le mode d’apparition. Dans certains cas, l’inscription doit être analysée comme une forme (elle existe) et non plus prioritairement comme un signe (elle renverrait à quelque chose, à une société, à une intention).

Enfin, le graffito est un geste distinctif, identitaire et communautaire : les scripteurs (des lettrés), parfois en compétition, se lancent des défis, tentent de se singulariser au sein d’un style défini implicitement, négocient leur présence aux côtés de leurs contemporains, des rois et des dieux. Le graffito est une performance, un geste et un acte, comme l’ont bien montré les anthropologues de l’écriture urbaine (Fraenkel, 2012).

Visiteurs, défunts et morts à venir

Les épigraphistes et les spécialistes des graffiti parlent de “visiteurs” à propos des producteurs de graffiti. Cette notion désigne l’activité qui consiste à signaler son passage par la production d’une marque sur un support public (Ragazzoli, 2011). La pratique de la visite perpétue des lieux de mémoire : elle fait vivre des espaces où peuvent se lire des valeurs, des goûts et des savoir-faire (Ragazzoli, 2016).

L’inscription “matérialise le retrait” (Matthieu, 2011)

Cette activité, exercée par des scribes, s’intégrait dans un programme beaucoup plus vaste : faire survivre un nom, un texte, une oeuvre. Dans le cas des tombes, par exemple, les scribes étaient invités par le programme iconographique d’un haut dignitaire défunt à le célébrer sur un autre support (le papyrus) pour le faire circuler socialement. Ils étaient également appelés à signer le lieu. Sans ce geste, qui s’apparente à des offrandes scripturales, le rituel funéraire resterait muet (Ragazzoli, 2011), sans efficacité. Par le graffito, qui matérialise un passage et un regard, les signes de la tombe (paroles magiques, serviteurs représentés, etc.) regagnaient en vitalité : ils étaient re-activés, re-présentés, présentés à nouveau, comme l’a bien montré Louis Marin (1981) à propos du portrait de Louis XIV. Mais les scribes savaient qu’ils seraient lus par leurs successeurs qui, à leur tour, activeraient leur propre rituel. Autrement dit : la visite est un moyen de signaler une mort à venir ; inscrite, elle “matérialise le retrait” (Matthieu, 2011).

La visite du lecteur, entre annotation et graffiti

Quel rapport entre la notion de “graffiti” et l’annotation ou sa forme socialement et historiquement reconnaissable, les marginalia ?

Que faire des inscriptions qui ne sont pas des annotations ?

Deux réponses :

- Certains philologues et certains historiens des pratiques textuelles définissent les marginalia comme une inscription temporellement située après la confection d’un livre ou d’un texte manuscrit (Tura, 2005). Ils les nomment “marginalia de lecture” pour les distinguer des “marginalia de confection” qui, elles, peuvent accompagner sa création (foliotation, par exemple, marques d’imprimeurs, etc.). On est proche de la définition donnée par les épigraphistes de la notion de “graffiti” comme inscription seconde.

- Les historiens du livre et notamment les spécialistes de l’annotation et des marginalia travaillent depuis quelques années à une articulation entre les deux notions. À la suite de Sherman (2008) et de Brayman Hackel (2009), Scott-Waren (2010), tente de donner une place et une légitimité à un ensemble d’inscriptions manuscrites et livresques qui ne répondent pas à la définition de l’annotation ou des marginalia. Ces marques n’entretiennent aucun lien avec un objet-cible, qu’elles commenteraient idéalement ou auxquelles elles se rapporteraient au moins dans une relation sémantique et syntaxique. Il peut s’agir de prières, de listes, de dessins, de petits calculs. Dès lors, sous quel régime peut-on les penser ? Selon Scott-Waren, la notion de “graffiti”, définie plus haut, est la plus pertinente.

Quel usage en faire, dans le cas de la culture manuscrite et livresque ? Quel intérêt prêter à des inscriptions qui ne rentreraient pas dans un “dialogue avec le texte” (Fera et al., 2002), qui ne seraient par conséquent pas des annotations ? Dans un article récemment publié sur les manuscrits slaves du Xème au XIXème siècles, Nikolova-Houston (2009) montre que l’espace textuel était parfois utilisé par les scripteurs pour manifester leurs affects. À une époque où les ottomans envahissent la région, les livres deviennent des refuges, des lieux de recueillement d’une parole désoeuvrée. Dans d’autres espaces géographiques, les manuscrits servent à tester une plume ou à se plaindre de conditions de travail, notamment chez les scribes islandais à partir du XIVème siècle (Schott, 2012). On trouve également des ex-libris, avec une remarquable continuité historique, chez les étudiants gréco-latins (McNamee, 2007), slaves, ou chez les enfants du XVIème au XXème siècles (Lerer, 2012). Comme le montre Lafond (2008), ces signatures et marques de propriété permettent de reconstituer des réseaux de sociabilité entre lecteurs. Autrement dit : les graffiti sont de précieux indices qui rendent compte de transformations identitaires, de rites d’interactions et des métamorphoses de l’intimité, en prise avec des espaces matériels.

Si Sherman et Scott-Waren font la distinction entre marginalia et graffiti, je propose de les penser sous le même régime, à la suite de travaux précédemment menés en informatique4Comme l’indique Guillaume Cabanac sur Twitter, le logiciel ThirdVoice était une incursion dans ce domaine. Voir également la page Wikipédia consacrée au sujet : Virtual Graffiti.(Carter et al., 2004). Une discussion avec Chloé Ragazolli m’a convaincu de l’extension possible de la notion aux annotations et marginalia, dans une perspective anthropologique : les graffiti antiques peuvent également cibler un objet et se positionner par rapport à lui ; ils répondent à la définition minimale, restreinte et étroite de l’annotation5Dans ma thèse, je passe en revue de nombreuses définitions, à la fois sémantique, syntaxique, technique et anthropologique. Voir Jahjah Marc, “Les marginalia de lecture dans les ‘réseaux sociaux’ du livre (2008–2014) : mutations, formes, imaginaires, Thèses de doctorat, EHESS, 2014..Dit autrement : l’annotation est l’une des formes des graffiti.

Marge, marche et marque

Habiter l’espace scriptural

L’annotation partage avec les graffiti une autre caractéristique : elle produit du territoire, c’est-à-dire de l’espace habitable. Au XVIème siècle, le terme “annotation” recouvre deux termes : noter, faire des remarques et inventorier les biens d’une maison (Milhe-Poutingon, 2008). Elle outille spatialement le lecteur : en inscrivant des marques en marge, et en les inventoriant dans un index ou une table des matières, il reconstruisait l’espace textuel à son image. “L’annotation tient de la prospection de surface” (Jacob, 1999, p. 19) : elle participe de notre relation à l’espace. C’est que la marque partage avec la marge et la marche6Selon Cormier (2005), “marge” est issu du latin “pro” (1225), “bord, bordure”, lui-même dérivé du terme “mark” (signe), qui aurait donné la forme germanique “marka”, “frontière”, “marche”, “marque”. Ce sens s’est affaibli du XIIIème au XVIème siècles.une même réalité, une même intimité :

Écrire, marcher : de mon père je ne retiens que cette allure du corps, balancée, ce geste de la main qui tournoie autour d’elle, l’absente, autour du vide qu’elle laisse, peut-être aussi ce haussement des sourcils au-dessus de l’arc des lunettes, cette avancée des lèvres qui sifflotent lorsqu’il marche, ou qui soufflent l’air dans l’étonnement de ce qu’il lit. (Bassez, p. 7)

Comme tout espace, il peut cependant être saturé au point d’entraver la marche. À la Renaissance, les humanistes menèrent une entreprise d’assainissement. Le livre était associé à une maison, et la page à un espace dont il fallait prendre soin en évitant de la surcharger en annotations signalétiques imprimées (l’ancêtre de nos notes en bas de page), les manchettes. Erasme compare ainsi Budé à un richissime propriétaire qui sature son lecteur (Milhe-Poutingon, 2008). L’aménagement de l’espace nécessite de la mesure pour que la marche reste possible : un territoire est toujours à (re)conquérir, menacé par l’accumulation des marques.

Risques et opportunités des métaphores explicatives

En sciences de l’Information et de la Communication, la discipline à laquelle j’appartiens, nous nous méfions naturellement des métaphores et des catachrèses : nous estimons qu’elles font le plus souvent écran à la compréhension des phénomènes sociaux. Dans cette perspective, “scripteurs” aurait sans doute été plus indiqué que “marcheurs” ou “visiteurs”.

Il est cependant difficile, voire impossible, de se passer du langage métaphorique : même les plus radicaux finissent par y recourir, le plus souvent à leur insu. Ce sont des “misologues”, pour reprendre Jean Paulhan (Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres, 1941) : des fous de pureté, des terroristes du langage. Car des “métaphores heuristiques” existent (Jacob, 2014). En communication, par exemple, le modèle télégraphique (émetteur-récepteur) a progressivement laissé la place à la métaphore de l’orchestre ou du théâtre pour saisir la complexité des relations entre individus, à mesure que les chercheurs identifiaient ses insuffisances.

Toute métaphore a des limites mais elles offrent aussi des opportunités, des ressources à un moment donné, compte tenu de nos connaissances, de nos représentations et de nos moyens pour ségréger des phénomènes pertinents dans la masse infinie des signes. Nous verrons si la métaphore spatiale (marche) et le vocabulaire de la visite permettent d’accroître notre compréhension des annotations et des graffiti à l’écran, comme l’a par exemple fait Payal Arora (2013) en comparant les réseaux (dits) sociaux aux parcs publics ; ce travail se veut aussi expérimental et évaluatif.

Graffiti, annotation et écran

Dans un régime numérique, l’articulation des deux notions est un geste provocateur. Je m’intéresse depuis quelques années maintenant à la question de l’annotation. Au cours de nombreuses discussions et de lectures journalistiques, j’ai pu me rendre compte à quel point les annotations de lecture à l’écran souffraient de mépris, dès qu’elles ne sont pas analytiques, herméneutiques, littéraires. On leur impose une forme spécifique pour être reconnue : les marginalia. Nous leur demandons d’être utiles, de documenter un ouvrage, d’accroître sa compréhension. Et lorsqu’un autre type d’annotation est pris en compte, moins formalisé, moins structuré, plus lâche, ce sont systématiquement des annotations d’écrivains, auxquelles sont prêtées des pouvoirs d’élucidation de l’acte d’écriture.

La renaissance du lecteur anonyme

Depuis une trentaine d’années, cependant, les historiens du livre et des pratiques textuelles, ainsi que les anthropologues de l’écriture et les ethnographes des pratiques documentaires, donnent une plus large place aux annotations de lecteurs. On doit ce déplacement à la transformation d’une science, la bibliographie matérielle, qui est passée de l’étude stricte de l’espace matériel du livre aux conditions de sa production et de son appropriation. Dans sa préface à l’édition française de La Bibliographie matérielle et la sociologie des textes de McKenzie, Chartier (1991) résume la démarche :

La bibliographie ainsi redéfinie devient une discipline centrale, essentielle pour reconstituer comment une communauté donne forme et sens à ses expériences les plus fondamentales à partir du déchiffrement des textes multiples qu’elle reçoit, produit et s’approprie. (p. 9)

Le programme d’une histoire de la lecture s’est peu à peu articulé autour d’une dialectique : l’écart entre les formes de l’espace textuel, produites par les communautés éditoriales, et leur réception par les lecteurs, qui les actualisent, se les approprient en les interprétant :

Un tel projet repose, en son principe, sur un double postulat : que la lecture n’est pas déjà inscrite dans le texte, sans écart pensable entre le sens qui lui est assigné (par son auteur, l’usage, la critique, l’institution, etc.) et l’interprétation qui peut en être faite par ses lecteurs ; que, corollairement, un texte n’existe que parce qu’il y a un lecteur pour lui donner signification. (Chartier, 1996, p. 133)

De même chez Christian Jacob, au début des années 2000 :

Les normes éditoriales anticipent sur des pratiques de lecture et s’adaptent aux attentes et aux usages. […] Mais entre la mise en livre des textes et leurs lectures, il n’y a pas de déterminisme mécanique. […] Un lecteur peut chercher à s’approprier des livres sans disposer, en apparence du moins, des codes préalables pour les comprendre selon l’intention qui les a mis en circulation. L’histoire de la lecture conduit à privilégier des typologies sociales fines où, davantage que les livres possédés ou lus, le critère de différenciation résiderait dans les modalités d’appropriation et les usages de l’écrit. (Jacob, 2003, p. 20)

Comme je l’ai montré ailleurs (Jahjah, 2016), cette dialectique (usage prescrit/espace approprié) s’est faite à partir des travaux de Certeau, qu’on trouve explicitement cité, aussi bien chez Chartier, Jacob que dans le livre auquel j’ai participé. La figure du lecteur “braconneur”, capable d’arpenter des espaces contraints, sert à relativiser leur pouvoir déterministe et coercitif.

On trouve également cette articulation en Sciences de l’Information et de la Communication. En 2005, Souchier et Jeanneret estimaient que l’étude des pratiques devait permettre de suspendre momentanément la critique politique des programmes d’écriture à l’écran en identifiant “l’uniformatisation ou la diversité des productions” (p. 5). D’innombrables travaux ont traité et traitent encore aujourd’hui de cette question.

Le dispositif comme ressources pour l’action

Utiles à une époque préoccupée par l’émancipation des individus (Jouët, 2013), ces travaux conduisirent cependant à un “usage extrêmement répétitif” (Jeanneret, 2014, p. 378). Après avoir étudié les contraintes des dispositifs d’écriture informatiques, ils montrent généralement que leurs usagers sont ingénieux et qu’ils parviennent à les détourner ; les résultats sont connus d’avance. L’ingéniosité systématiquement identifiée procède d’une lecture étroite, mécanique, partielle et altérée de Michel de Certeau, qui la replaçait dans un cadre plus large, l’économie scripturaire.

Par ailleurs, si l’on veut travailler sur l’ingéniosité, d’autres modèles sont possibles : Vernant et Detienne (Les Ruses de l’intelligence) offrent par exemple un panorama très fin qui donne les moyens de dépasser quelque peu la ligne de partage classique entre la préfiguration de l’espace d’écriture et son appropriation.

Les études sur les dispositifs ont également évolué, comme le montrent Beuscart et Peerbaye dans une synthèse des réappropriations de Foucault :

Plus que jamais salutaires pour désigner les assemblages d’éléments hétérogènes nécessaires à l’organisation de la vie sociale, les dispositifs sont cependant décrits et analysés comme de moins en moins unifiés autour d’un projet social initial, et l’on s’attache davantage à faire ressortir le fait qu’ils sont avant tout des ressources pour l’action, en perpétuelle reconfiguration (2006, p. 3)

Le dispositif n’est donc plus seulement pensé en termes contraignants et coercitifs, ou à partir de la dialectique prescription/déplacement : dans une perspective informatique, il peut servir à repenser la question de l’éthique ou de l’action (Galloway, 2012) dans leurs diverses modalités (sociales, expressives, etc.) et à se demander comment il fait monde (Berry, 2011).

Dans le cadre de l’annotation et des graffiti, on peut par exemple et provisoirement se demander comment les marcheurs et les visiteurs parviennent à transformer leur espace, à créer du territoire et à faire communauté en s’appuyant sur les ressources des dispositifs d’écriture informatiques.

Terrains et programme

Pour traiter cette question (provisoire), je propose trois terrains que je fréquente régulièrement et qui me paraissent opportuns après quelques investigations, même si je n’ignore pas les difficultés qu’ils posent (peut-on réellement parler d’annotation ? etc.) et que j’affronterai en les présentant indépendamment :

Terrains

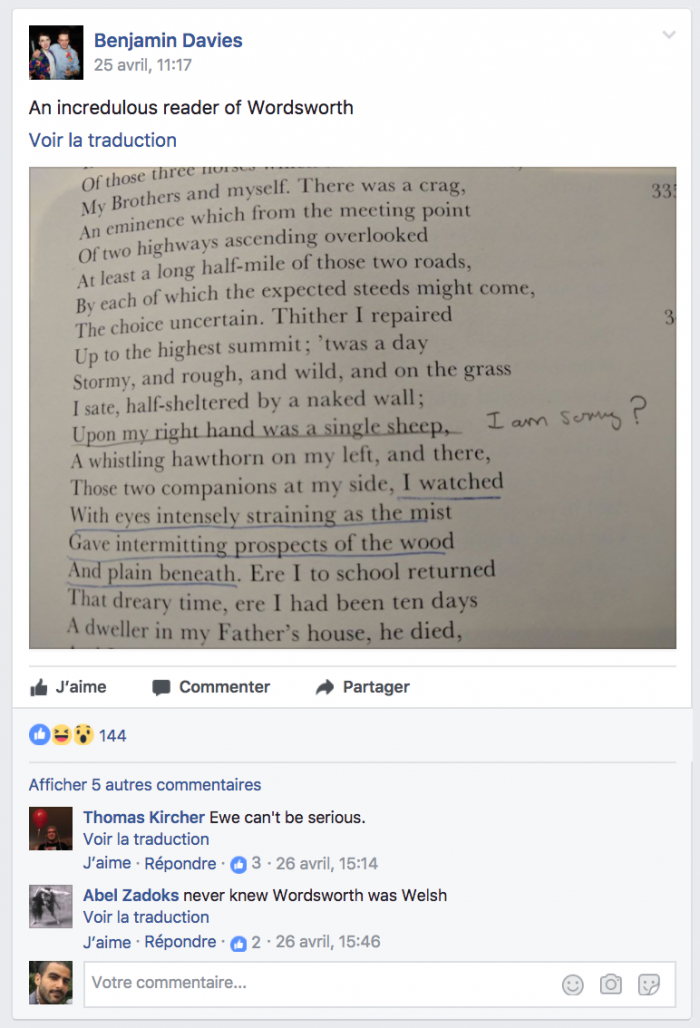

- La page Facebook de la bibliothèque d’Oxford : depuis quelques années, elle propose des photographies d’annotations de lecteurs des fonds de la bibliothèque d’Oxford. Les membres de la page Facebook peuvent également faire part de leurs trouvailles et bien évidemment les commenter.

- Le hashtag “marginalia” et “annotation” sur Instagram et Twitter : on trouve de très nombreuses images d’annotations sur ces deux réseaux, notamment chez les étudiants qui se mettent en scène dans de petits montages photographiques.

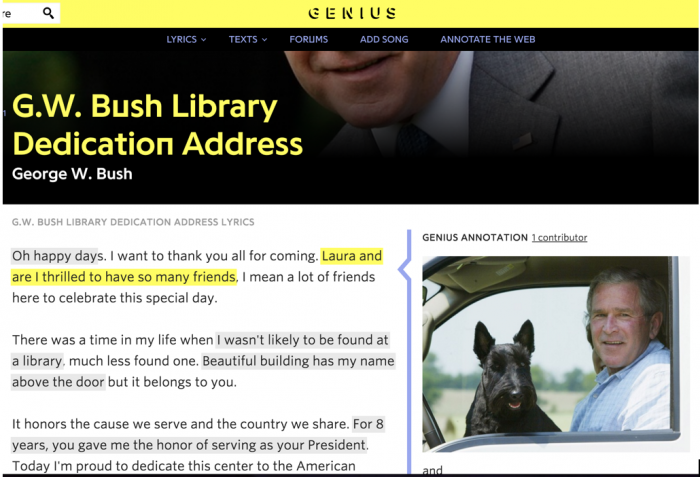

- Le dispositif d’annotation Genius : lancé en 2009, Rap Genius encourageait à l’origine à l’annotation de chansons de rap sur le web. Récemment rebaptisé “Genius”, il s’est doté d’un nouveau slogan (“Annotate the World”). Aujourd’hui, le dispositif permet d’annoter n’importe quel texte (discours politiques articles journalistes, textes historiques et littéraires, etc.) à partir d’une interface récemment revue.

Programme

Mon questionnement initial nécessite d’affronter dans les articles suivants un ensemble de sous-problèmes et de constats qui devrait progressivement le déplacer :

- Les annotations-graffiti sont attendues, contrairement aux cultures pariétales de l’antiquité : elles prennent place dans un espace qui les anticipe, organise les scripteurs, leur fournit d’emblée des ressources et des cadres pour l’action ;

- Les annotateurs-graffistes sont automatiquement identifiés : leurs productions scripturales peuvent faire l’objet d’une traçabilité, être liés à et regroupés dans un “profil” visible publiquement ;

- Geste, inscription et surface sont séparés : lorsqu’elle est produite, l’annotation n’apparaît pas sur la surface (la vitre) de l’écran ; elle se matérialise dans un nouvel espace qui la traite selon ses propres modalités ;

Ces remarques/constats conduisent à des conséquences ou des principes méthodologiques :

- L’anticipation du geste scriptural implique d’étudier minutieusement le dispositif d’encadrement et la grammaire d’action mis en place par le code informatique ;

- L’authentification automatisée et la publicisation impliquent de mettre au jour la conception de l’identité inscrite au coeur de ces dispositifs et son rôle dans la forme et la trajectoire des annotations ;

- La séparation entre le geste, l’inscription et la surface implique de repenser la relation à l’espace et à l’habiter, d’en identifier les propriétés et d’évaluer ses conséquences sur l’ensemble des fonctions attribuées aux graffiti.

D’autres questions pourront être posées à partir des travaux des historiens sur les graffiti : quel rituel est activé par l’offrande scripturale des marcheurs et visiteurs ? Selon quelles modalités font-ils survivre un nom, un texte, une oeuvre ? Avec quel lieu rencontrons-nous en contact en faisant territoire dans un espace ? etc.

Je préciserai dans chaque article et pour chaque terrain la méthodologie mise en oeuvre, qui est aussi expérimentale : j’apprends depuis peu à coder en Python et je cherche à mettre à l’épreuve cet apprentissage, en l’articulant à des questions méthodologiques et épistémologiques.

Quant à la théorie, je mobiliserai plusieurs courants et concepts avec lesquels j’ai l’habitude de travailler (sémiotique des écrans, rhétorique du cadre, software studies, etc.), en les confrontant systématiquement au terrain.

Bibliographie

Beuscart Jean-Samuel et Peerbaye Ashween, “Histoires de dispositifs”, Terrains & Réseaux, 2(11), 2006, p. 3–15.

Berry Dr David M., The Philosophy of Software: Code and Mediation in the Digital Age, Palgrave Macmillan, 2011.

Brayman Hackel Heidi, Reading Material in Early Modern England. Print, Gender, and Literacy, Cambridge (Grande-Bretagne), Cambridge University Press, 2009.

Chartier Roger, Culture écrite et Société : L’ordre des livres, XIVe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1996.

Fera Vincenzo, Ferraù Giacomo et Rizzo Silvia (dir.), Talking to the text: marginalia from papyri to print ; proceedings of a conference held at Erice, 26 September‑3 October 1998 as the 12th course of International School for the Study of Written Records, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2002.

Fraenkel Béatrice, “Writing Acts : When Writing is Doing” dans David Barton et Uta Papen (dir.), The Anthropology of Writing, New-York, Continuum, 2010, p. 33–47.

Galloway Alexander R., The Interface Effect, Cambridge, UK ; Malden, MA, Polity Press, 2012.

Jacob Christian, “Périples de lecteurs. Notes sur Athénée” dans Le Livre annoté, Revue de la Bibliothèque nationale de France, 1999, p. 19–25.

— Des Alexandries II : Les Métamorphoses du lecteur, Paris, Bibliothèque Nationale de Franc, 2003.

— Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?, OpenEdition, 2014.

Jahjah Marc, “De la bibliographie matérielle aux Digital Studies ? L’apport des SIC à la compréhension de la matérialité numérique”, 2016.

Jeanneret Yves et Souchier Emmanuël, “L’énonciation éditoriale dans les écrits d’écran”, Communication et langages, vol. 145, no 1, 2005, p. 3–15.

Jeanneret Yves, Critique de la trivialité, Paris, Éditions Non Standard, 2014.

Jouët Josiane, “chapitre I. Des usages de la télématique aux Internet Studies” dans Julie Denouël et Fabien Granjon (eds.), Communiquer à l’ère numérique : Regards croisés sur la sociologie des usages, Paris, Presses des Mines (coll. « Sciences sociales »), 2013, p. 45–90.

Lafond Pierrette, “Lire et laisser une trace : ex-libris, lectures interdites et collections particulières”, Conserveries mémorielles. Revue transdisciplinaire de jeunes chercheurs, 1 octobre 2008, no5, p. 81‑106.

Lerer Seth, “Devotion and Defacement: Reading Children’s Marginalia”, Representations, 2012, 118 (1), p. 126–153.

Marin Louis, Le Portrait du roi. Paris : Les Éditions de Minuit, 1981.

Mathieu Jean-Claude, Écrire, inscrire. Images d’inscriptions, mirages d’écriture, José Corti, 2010.

McNamee Kathleen, Annotations in Greek and Latin texts from Egypt, Durham (Caroline du Nord), American Society of Papyrologists, 2007.

Nikolova-Houston Tatiana, “Marginalia and Colophons in Bulgarian Manuscripts and Early Printed Books”, Journal of Religious & Theological Information, 2009, 8 p. 65–91.

Ragazzoli Chloé, “Lire, inscrire et survivre en Egypte ancienne : les inscriptions de visiteurs du Nouvel Empire” dans Christian Jacob (dir.), Lieux de Savoir, t.2, Les Mains de l’intellect, Albin Michel, 2011, p. 290–312.

— “L’écriture manuscrite au Nouvel Empire : pratiques et discours”, habilitation à diriger des recherches, t. 1, L’épigraphie seconde dans les tombes thébaines”, Paris IV Sorbonne, 2016.

Scott-Warren Jason, “Reading Graffiti in the Early Modern Book”, Huntington Library Quarterly, 1 septembre 2010, vol. 73, no 3, p. 363‑381.

Segaud Marion, Anthropologie de l’espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, Armand Colin, 2010.

Sherman William H., Used Books. Marking Readers in Renaissance England, Pennsylvanie, University of Pennsylvania Press, 2007.

Tura Adolfo, “Essai sur les marginalia en tant que pratique et documents” dans Daniel Jacquart et Danielle Burnett (dir.), Scientia in Margine. Etudes sur les marginalia dans les manuscrits scientifiques du Moyen Âge à la Renaissance, Genève, Droz, 2005, p. 261–380.

Notes

| 1. | ↑ | En souvenir d’un séminaire auquel j’ai assisté et qu’organisent Emmanuel Souchier et Anne Zali depuis quelques années : “Le Chemin des écritures”. Chloé Raggazoli, collègue et amie, y présentait le 28 avril dernier ses travaux sur les graffiti des scribes égyptiens. |

| 2. | ↑ | Chloé Raggazoli et al., Scribbling Through History Graffiti, Places and People from Ancient Egypt to Modern Turkey, Bloomsbury Academic. |

| 3. | ↑ | Sur cette question voir : Grossos Philippe, Signe et forme : philosophie de l’art et art paléolithique, Editions du Cerf, 2017. |

| 4. | ↑ | Comme l’indique Guillaume Cabanac sur Twitter, le logiciel ThirdVoice était une incursion dans ce domaine. Voir également la page Wikipédia consacrée au sujet : Virtual Graffiti. |

| 5. | ↑ | Dans ma thèse, je passe en revue de nombreuses définitions, à la fois sémantique, syntaxique, technique et anthropologique. Voir Jahjah Marc, “Les marginalia de lecture dans les ‘réseaux sociaux’ du livre (2008–2014) : mutations, formes, imaginaires, Thèses de doctorat, EHESS, 2014. |

| 6. | ↑ | Selon Cormier (2005), “marge” est issu du latin “pro” (1225), “bord, bordure”, lui-même dérivé du terme “mark” (signe), qui aurait donné la forme germanique “marka”, “frontière”, “marche”, “marque”. Ce sens s’est affaibli du XIIIème au XVIème siècles. |